Mykorrhiza Forschung

Laufende Projekte

ERC Starting Grant:

Mykorrhizatypen und Kohlenstoffspeicherung im Boden: Eine mechanistische Theorie des durch Pilze vermittelten Kohlenstoffkreislaufs in Böden gemäßigter Wälder

(Myco-SoilC)

von 06/2022 bis 05/2027

Doktorand*innen: Valentin Kurbel, Myrthe Detiger

Wissenschaftliche Mitarbeiter*innen: Dr. Khatab Abdalla, Nicolas Tyborski

Die Böden der Welt sind das größte terrestrische Reservoir an organischem Kohlenstoff (C). Rückkopplungen zwischen organischem C im Boden und atmosphärischem CO2 werden den künftigen Verlauf des Klimawandels bestimmen. Die Vorhersagen sind jedoch unsicher, da uns noch immer grundlegende Kenntnisse über das komplexe Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Mikroorganismen und dessen Einfluss auf den C-Umsatz fehlen.

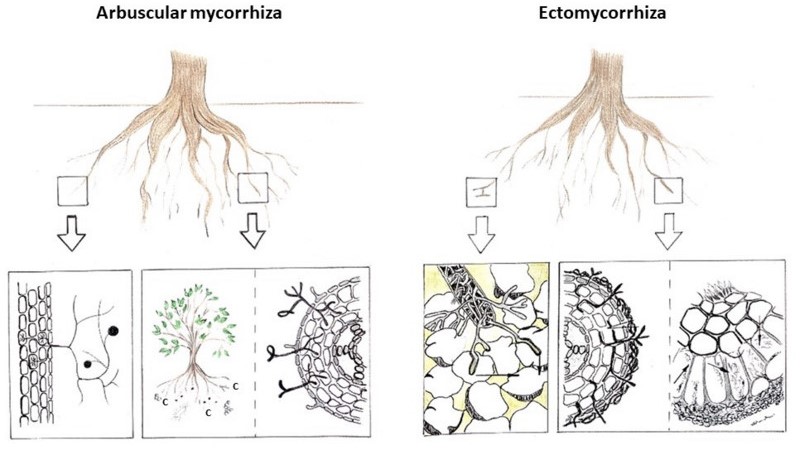

Die meisten Pflanzen leben in Symbiose mit Mykorrhizapilzen. Frühere Arbeiten deuten darauf hin, dass die C-Vorräte im Boden weltweit mit der Verbreitung von Pflanzen mit arbuskulären Mykorrhizapilzen (AM) oder Ektomykorrhizapilzen (ECM) verbunden sind. Bislang ist nicht klar, ob es einen kausalen Zusammenhang zwischen der Art der Mykorrhiza und der C-Speicherung im Boden gibt. Die Beantwortung dieser Schlüsselfrage erfordert neuartige Konzepte, die die mechanistische Verbindung zwischen kurzfristigen C-Flüssen von Pflanzen zu Mykorrhizapilzen und der C-Speicherung als einer daraus resultierenden Ökosystemeigenschaft berücksichtigen.

Charakteristische Eigenschaften von arbuskulärer Mykorrhiza und Ektomykorrhiza. Zeichnung von Katrin Giesemann.

Kooperationspartner: Prof. Dr. Richard Phillips; Dr. Robert Koller; Dr. Matthias Gube

Der Einfluss der Mykorrhizatypen und der Diversität der Bäume auf die Stabilisierung des Kohlenstoffs im Boden (Myco-Div)

von 05/2023 bis 05/2026

Doktorandin: Christina Marburger

Kooperationspartner: Prof. Dr. Ina Meier; MyDiv

In Wälder der gemäßigten Zonen spielt die Symbiose zwischen Bäumen und Pilzen, die Mykorrhiza, eine wichtige Rolle für die Speicherung von Kohlenstoff (C) im Boden. Wälder, die von Bäumen mit Ektomykorrhiza (ECM) dominiert werden, weisen höhere C-Vorräte auf, verglichen mit Wäldern mit arbuskulärer Mykorrhiza (AM). Diese C-Vorräte sind jedoch weniger stabilisiert und das Verhältnis der partikulären zur mineralassoziierten organischen Bodensubstanz (OBS) ist in ECM-Wäldern höher als in AM Wäldern. Ein mechanistisches Verständnis der Faktoren und Prozesse, durch die die verschiedenen Mykorrhizatypen die partikuläre und die mineralassoziierte OBS beeinflussen, fehlt jedoch bislang.

Wir nehmen an, dass der Mykorrhizatyp die Rhizodeposition beeinflusst, insbesondere die Vielfalt der Metabolite und die Dynamik des C-Eintrags, und dadurch ein Schlüsselfaktor für die C-Speicherung im Boden ist. Unsere Hypothese ist, dass in AM-dominierten Wäldern ein geringer, aber kontinuierlicher Eintrag von hochdiversen Rhizodepositen die mikrobiellen Gemeinschaften fördert, die dann zu einer erhöhten C-Stabilisierung in Form von mineralassoziierter OBS beitragen. Im Gegensatz dazu fördert ein unregelmäßiger und hoher C-Eintrag, bei gleichzeitiger Unterdrückung saprotropher Pilze (Gadgil Effekt), die Akkumulation der partikulären OBS in ECM-Wäldern.

Das vorgeschlagene Projekt wird zu einem umfassenden Verständnis der durch den Mykorrhizatyp bedingten Mechanismen des C-Umsatzes in Wäldern der gemäßigten Breiten beitragen. Dadurch wird es möglich, künftige Veränderungen der C-Vorräte in Waldökosystemen besser vorherzusagen und neue Waldbewirtschaftungsstrategien zu entwickeln, um die C-Speicherung im Boden zu erhalten oder sogar zu erhöhen.

Mykorrhiza-induzierte Trockentoleranz von Pflanzen und deren Abhängigkeit von der Bodentextur (TeAM-uP)

von 05/2023 bis 05/2026

Doktorand: Henri Braunmiller

Kooperationspartner: Michael Bitterlich; Andrea Schnepf; Jan Jansa; Mutez Ali Ahmed

Die Wasseraufnahme durch die Wurzeln ist ein wichtiger Prozess im terrestrischen Wasserkreislauf, und niedrige Bodenfeuchtigkeit schränkt diesen Prozess ein. Da die verringerte Aufnahme von Wasser und gelösten Nährstoffen durch die Wurzeln bei Bodenwasserknappheit die Pflanzenproduktivität bedroht, übt die Dürre Druck auf die Gesellschaft und die Ökosysteme aus, insbesondere auf den Agrarsektor. Pflanzen leben nicht "alleine". Als wichtige Mitglieder des wurzelassoziierten Mikrobioms gehen arbuskuläre Mykorrhizapilze (AM) mit den meisten terrestrischen Pflanzenarten mutualistische Symbiosen ein. Während feststeht, dass AM-Pilze für die Mineralienversorgung der Pflanzen unerlässlich sind, ist ihr Beitrag zum Wassererwerb und zur Trockenheitstoleranz der Pflanzen noch nicht ausreichend erforscht. Die Auswirkungen von AM-Pilze auf den Wasserhaushalt von Pflanzen wurden als kontextabhängig, vorübergehend und unvorhersehbar bezeichnet. In Anbetracht des Vorkommens von AM-Pilze in fast allen Böden der Welt und ihrer unspezifischen Beziehung zu den meisten Kulturpflanzenarten sind Forschungsarbeiten, die die Mechanismen des Wassererwerbs von Mykorrhizapflanzen entschlüsseln, dringend erforderlich. Ziel dieses Projekts ist es, die verborgenen Mechanismen aufzudecken, die Pflanzen bei Trockenheit von AM-Pilze profitieren lassen.